-

イベント

☆ 2025年度 看護師復職支援セミナー開催します ☆

-

イベント

2025年☆インターンシップ・ナーシングセミナー開催!!

-

イベント

2/1(土)・3/1(土)看護師復職支援セミナー申込 ♪♪ (カムバックナースセ...

-

きらり看護学生

12,1月号「看護の現場より その人らしさを支える看護を目指して 共立病院」

-

きらり看護学生

10,11月号「がんばれ! 1年目看護師」

-

ブログ

ナーシングセミナー報告☆

-

きらり看護学生

8.9月号 看護の現場より「自宅で過ごしたいと願う患者さんに寄り添って」

-

ブログ

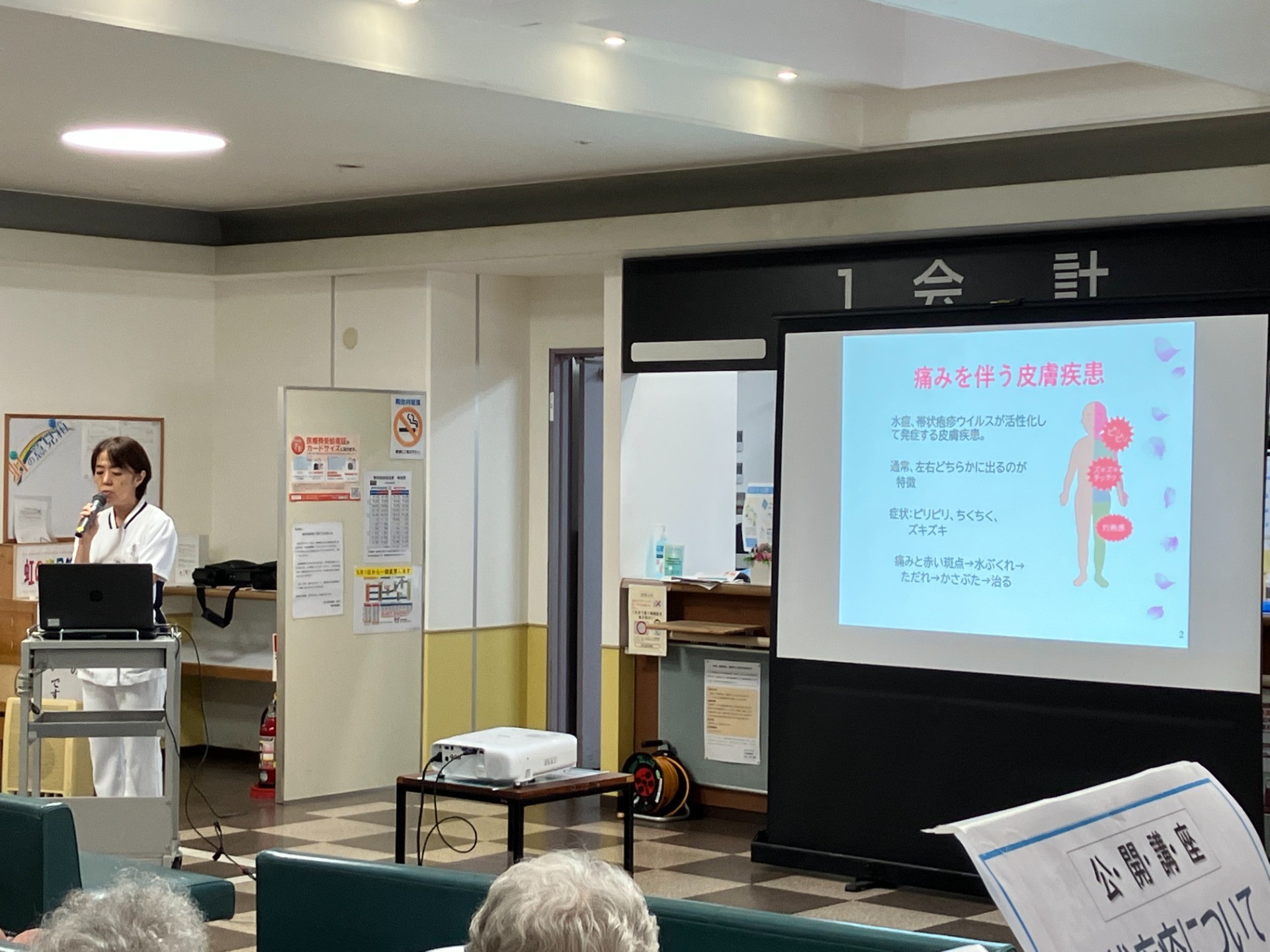

外来公開講座☆

-

ブログ

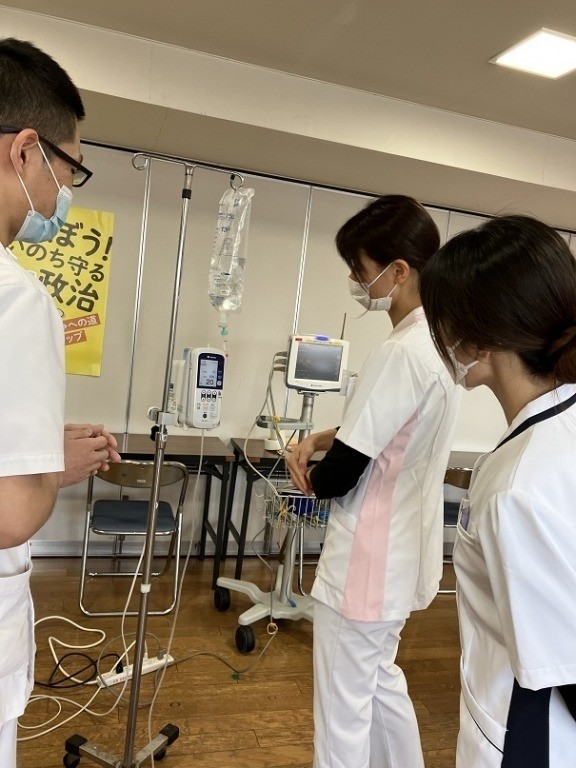

6月の1年目研修「口腔ケア」

-

きらり看護学生

6.7月号「1年目看護師奮闘記 ~入職して1か月!~」

-

きらり看護学生

12,1月号「看護の現場より その人らしさを支える看護を目指して 共立病院」

-

きらり看護学生

10,11月号「がんばれ! 1年目看護師」

-

きらり看護学生

8.9月号 看護の現場より「自宅で過ごしたいと願う患者さんに寄り添って」

-

きらり看護学生

6.7月号「1年目看護師奮闘記 ~入職して1か月!~」

-

きらり看護学生

4,5月号「新入生のみなさん!入学おめでとう♪」

-

きらり看護学生

【きらり看学生】2024年2,3月号

-

きらり看護学生

【きらり看学生】2023年12,1月号

-

きらり看護学生

【きらり看学生】2023年10,11月号

-

きらり看護学生

【きらり看学生】2023年8,9月号

-

きらり看護学生

【きらり看学生】2023年6,7月号